3个不同的时代,产品设计的‘用户需求’到底如何确定?

产品设计的第一步是确定用户需求——无法满足用户需求的产品就像空中楼阁,注定失败。因此,如何更快、更准、更低成本地确定用户真实需求,成为了重中之重。基于我的经验,可以将确定用户需求的方法和理念划分为3个时代。

先调研后产品

这个时代主要存在于移动互联网出现之前。那时候不仅硬件,就连软件也只能一年发布一个大版本,用户需要每年购买光盘才能获得最新版本。这与现在通过应用商店每天都能更新的情况形成鲜明对比。

由于一年只能发布一个版本,这就像是背水一战:如果开发的功能不被用户接受,公司可能第二年就会面临倒闭。因此,在设计开发产品之前,企业会进行深入的用户研究和市场分析。这些调研往往成本高昂——据我所知,某些手机厂商仅为了研究用户可能喜欢什么新颜色,就花费200万人民币委托第三方调研机构。这充分说明”先调研后产品”的模式**周期长,花费高。而且还有可能得到错误的结论。**关于这一点,我的领导曾经给我讲过一个很有意思的故事。

一家硬件公司想要了解用户对产品颜色的偏好,于是邀请了众多用户到公司实地体验产品,让他们选择最喜欢的颜色。调研结果显示,用户的喜好大不相同,各有偏爱。

然而,活动结束时,组织者为了表示感谢,让每位参与者从现场展示的产品中选择一件作为礼物带回家。有趣的是,虽然之前讨论时大家对颜色的选择各不相同,但在实际选择礼物时,大多数人却选择了同一种颜色。可见言语态度不等于行为。

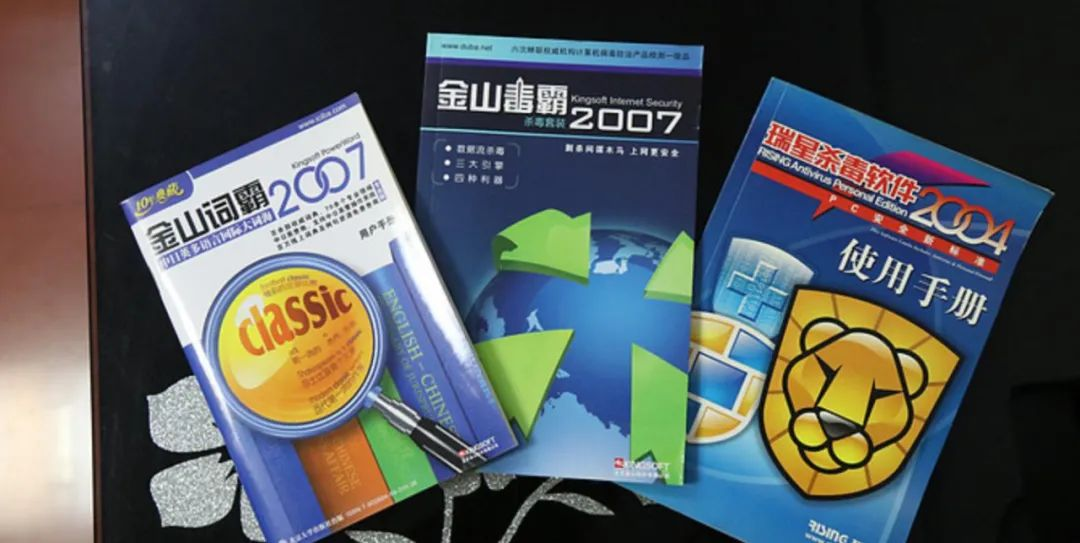

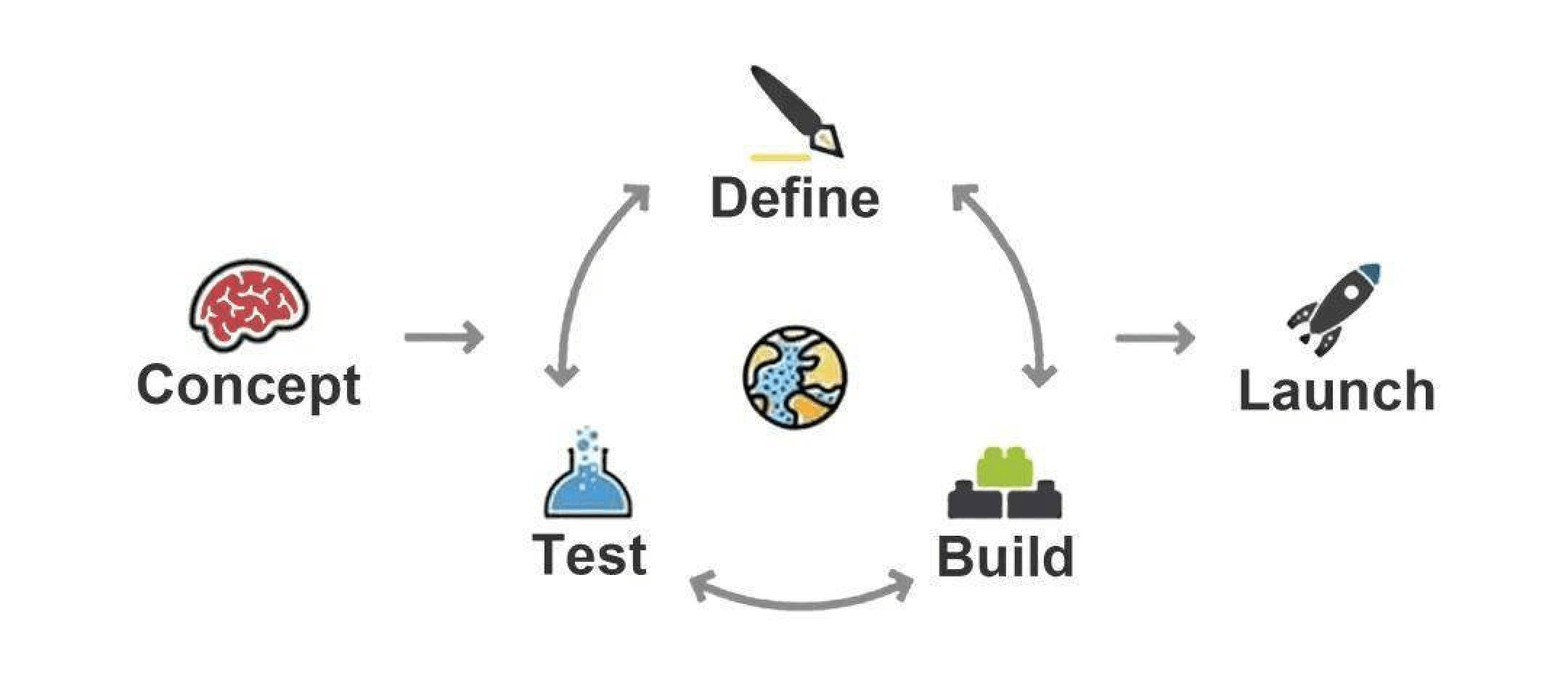

产品即调研

在移动互联网时代,应用可以每天在应用市场更新,网页产品甚至能通过热发布实现即时更新。由于发布产品的成本降低,我们可以让用户直接试用产品,并根据他们的反馈来确定真实需求。这就是每个互联网从业者都熟悉的”最小可行性产品”(MVP)——用行话来说就是”互联网思维”。

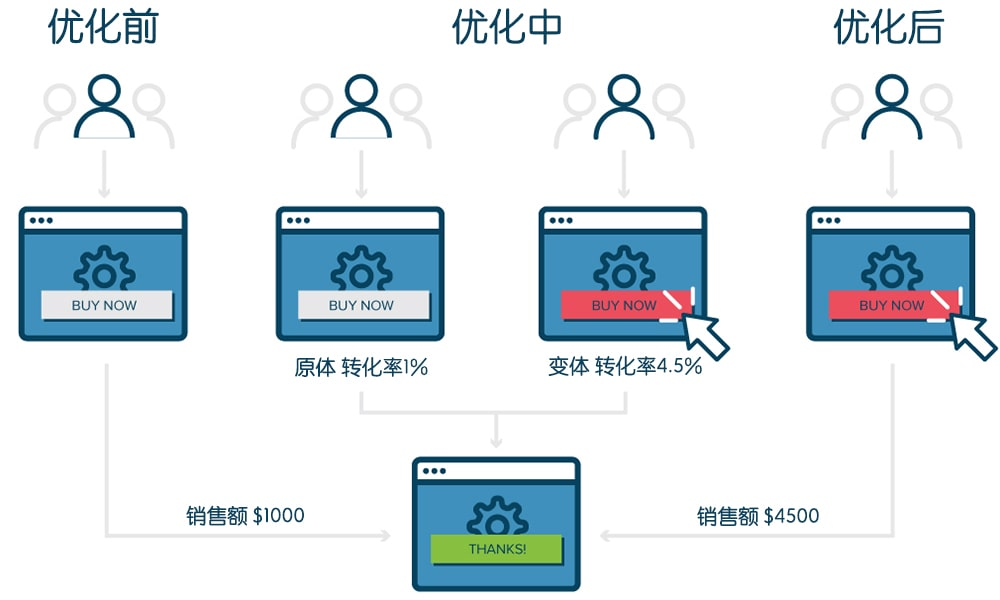

这也延伸出了 A/B 测试方法——在产品中同时发布多个不同方案,随机分配给不同用户使用,最终通过数据表现来确定哪个方案最能满足用户需求。

字节跳动就是狂热的 A/B 测试实践者,连「抖音」这个产品名字都是通过 A/B 测试选出来的。据字节跳动副总裁杨震原介绍,

当初开发短视频产品时,团队准备了多个候选名字和产品原型。他们为每个原型设计不同的名字和LOGO,然后在应用商店中以相同的预算和位置进行 A/B 测试,观察哪个版本能获得最好的下载数据。这种测试方法可以评估用户对产品名字的关注度、吸引力和下载转化率。虽然「抖音」在测试中排名第二,但因为更符合产品定位,最终被选为正式名称。

最小可行性产品确实行之有效,已成为当前确定用户需求的主流方案。与”先调研后产品”的时代相比,它在效率和准确性上都有显著提升。不过这种方法也存在成本问题——频繁的方案测试需要程序员不断开发新版本,消耗大量人力。这也是当今互联网公司普遍实行996工作制的原因之一。既然测试版本可以随时推送给用户,bug也可以及时修复,那为什么不让员工马上投入工作呢?

调研即产品

无论是员工希望提高效率早点下班,还是公司想要进一步降本增效,大家都在思考:有没有比最小可行性产品更快、更准、更便宜的方法来确定用户需求?

有些公司等不及程序员开发测试版,就直接对外宣称某个新功能已经开发完成,或者让用户误以为功能已经存在。通过收集这些用户的反馈,他们就能确定真实需求。

以网盘的鼻祖Dropbox为例,2007年,创始人德鲁・休斯顿(Drew Houston)在产品尚未开发时制作了一段3分钟的演示视频,展示了文件同步、跨平台访问等虚构功能。视频发布后,用户注册量从5000人激增至7.5万人。用户的强烈反应(如评论”这正是我需要的”)验证了市场对云存储的真实需求。

最近的例子是苹果公司。在iPhone 16发布会上,苹果演示了多个集成AI的Siri功能,而这些功能实际上并不存在。当记者采访Siri团队的员工时,他们表示完全不知情,根本没有收到开发这些功能的任务。美国监管机构认为这种误导性宣传违反了《不公平竞争法》,要求苹果公开道歉并澄清事实。

既然虚假宣传存在风险,那还有其他方法吗?

最小可行性产品概念的发明者Eric Ries在《精益创业》中指出:顾客接触到的任何事物,都是公司的产品。

虽然演示视频对实际用户来说可能是虚假的,但对潜在用户而言,视频本身就是一种产品。就像我们在抖音刷的短视频,在公众号看的文章,这些不也都是我们在消费的产品吗?

短视频和文章虽然不提供实际功能,但观看后产生的满足感与使用功能性产品的体验相似。这就像很多人购买付费课程却从不观看一样——仅仅是购买的瞬间就缓解了对未来的焦虑。

短视频和文章的开发成本远低于软件功能,而且一经发布就能作为可消费的产品,同时还能帮助调研用户的真实需求。**这就是调研即产品。**一旦确定了用户需求,满足这些需求的产品形式不必局限于自媒体,也可以转化为功能型产品。

以得到App为例,它最初只是罗振宇2012年在优酷上开播的视频节目《罗辑思维》。在积累了稳定的观众群后,团队推出了付费会员制度。借助稳定的收入来源,他们最终在2015年开发出得到App,成功实现了从自媒体到功能型产品的转型。

这就是我们如今所处的时代。虽然看上去互联网似乎已达到瓶颈并开始下滑,大厂占据了所有赛道,各类App也都开发殆尽,但这仅限于功能型产品的赛道。大厂提供的各种自媒体平台,其实已足够让你实践”调研即产品”的理念。

我了解到很多像我一样的互联网失业人士都在尝试成为独立开发者,想靠技术自食其力。但这依然停留在”产品即调研”的上个时代思维。开发产品需要几个月时间,成功与否尚未可知,而积蓄却在不断减少。

与其直接成为独立开发者,不如先从自媒体起步。这样不仅能以较低成本为用户提供内容产品,同时也在积累核心用户。通过内容付费可以解决眼前的经济压力,更重要的是,读者的反馈能帮助你准确把握用户的真实需求——这正是开发成功的功能型产品的最佳铺垫!

3个不同的时代,产品设计的‘用户需求’到底如何确定?

https://www.ftium4.com/Determine-the-three-eras-of-user-needs.html