估值超过京东百度!Figma上市背后,藏着设计行业的3次革命

你想去大厂上班吗?我相信每个设计师都有这个想法。大厂代表着成熟的设计方法和规范、庞大的设计团队,以及丰富多样的产品线。但你知道吗?有一个你每天都在使用的”大厂”产品,其公司只有这一款产品,员工不到3000人,市值却达到676亿美元,超过了京东(482亿美元)和百度(330亿美元)!没错,这就是你每天都得用的Figma!

2025年7月31日,Figma以33美元发行价登陆纽交所,首日股价暴涨250%,市值突破676亿美元,创下2025年科技IPO最大单日涨幅。这家成立于2012年的设计协作平台,仅用了13年就成长为拥有1300万月活用户(其中2/3为非设计师)和95%的财富500强公司都得用的巨头,正在重塑全球设计生态。其2024年营收达7.49亿美元,连续两季度盈利,毛利率高达91%,展现出惊人的商业爆发力。鲜为人知的是,这家公司曾因Adobe200亿美元收购流产险些夭折,又在AI浪潮中逆势崛起——Figma的故事,远不止是设计工具的迭代史。

为什么一个设计工具能够价值600亿美元?它到底做对了什么?也许我们回顾UI设计工具的进化史能找到答案。

Photoshop时代:分层编辑的革命起点

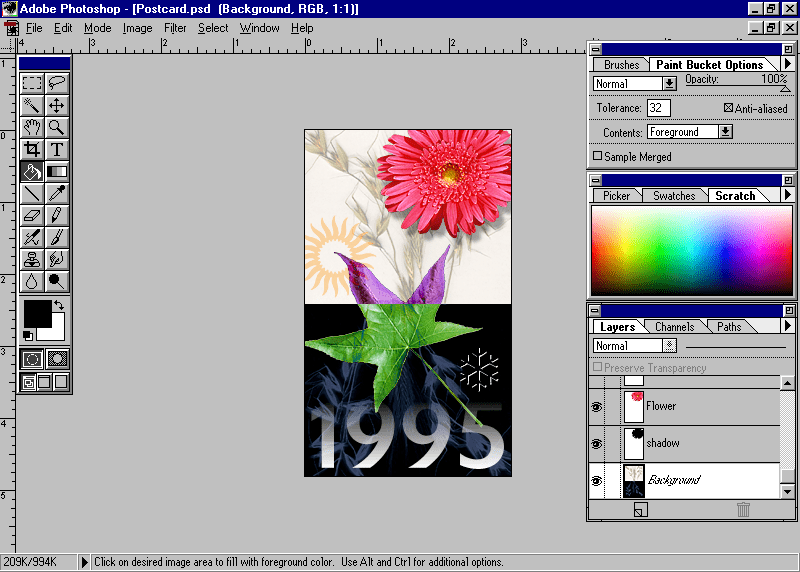

在UI设计作为一门独立学科尚未成熟的早期阶段,设计师们不得不借用和改造现有的工具来完成界面设计工作。1990年推出的Adobe Photoshop虽然最初为照片编辑而设计,却成为了许多设计师的首选工具。

Photoshop之所以被UI设计师广泛采用,主要归功于其革命性的图层(Layer)系统。现在的我们可能觉得图层稀松平常,但这是1994年Photoshop 3.0首创的突破性功能。

这种分层编辑模式让设计师能将界面的各个元素(背景、按钮、文字、图标)分别放置在独立图层上,彼此互不干扰。设计师可以随时调整任何图层的透明度、混合模式或位置,而不影响其他元素。这种非破坏性编辑方式大大提升了设计的灵活性和可控性。

Photoshop的图层系统不仅是一项技术功能,更催生了全新的设计思维范式。想象一下,在图层出现之前,设计稿就是一个位图,如果连续做几个小修改,要把其中某个小修改改回原来的样子,基本上和重做没啥区别。图层让设计师可以将工作视为一系列独立、可逆的决策,不同的图层放置不同的元素,某个图层小修改,完全不影响其他图层。这鼓励更多创意迭代,并降低了犯错的心理成本。这从根本上将设计过程从线性、破坏性模式转变为更具探索性和迭代性的模式。Photoshop图层开创的非破坏性编辑概念成为了后续所有专业设计工具的基础。

当然,Photoshop强大的像素级精确控制能力,也让设计师能够创造出精美细腻的拟物化视觉效果。无论是渐变、阴影、还是复杂的纹理,Photoshop都能完美呈现。

时至今日,PhotoShop仍然是设计行业的常青树,优设细节猎人就一直在关注PhotoShop的新功能尤其是AI功能的变化,感兴趣可以一起来关注,🔗:https://www.uisdc.com/hunter_product/photoshop

然而,随着移动互联网的兴起、扁平化设计和响应式设计需求的增长,Photoshop的局限性开始显现:它缺乏矢量图形的原生支持,导出切图流程繁琐,更重要的是,它无法有效管理复杂的UI组件和设计规范。当设计师需要创建多个屏幕尺寸的适配版本时,Photoshop的工作流程变得极其低效。

Sketch:重新定义UI设计工作流

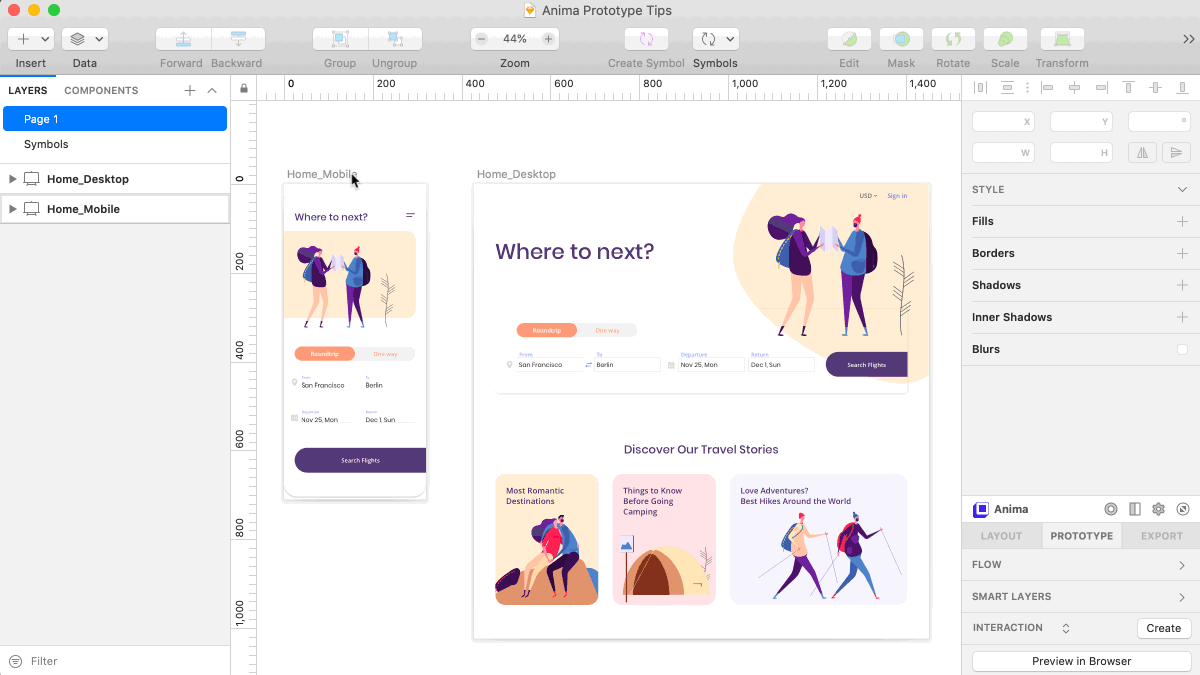

2010年,荷兰公司Bohemian Coding推出了Sketch,作为一款专为UI/UX设计师打造的工具,它抛弃了PhotoShop臃肿的万金油特性,专注于界面设计的核心需求。Sketch的出现让设计师们意识到,他们终于有了真正为界面设计而生的工具。

Sketch的矢量设计本质和导出功能显著简化了设计到开发的过渡。设计师只需点击几下就能导出任何元素,无需繁琐的切图过程。这些创新让Sketch迅速成为UI设计师的首选工具。

Sketch引入了三个革命性概念:无限画布、画板(Artboard)和符号(Symbol)系统。

无限画布让设计师摆脱了传统文档尺寸的束缚,可以在同一个工作空间中自由布局多个设计方案。画板功能更是解决了多屏幕设计的痛点——设计师可以为iPhone、iPad、Web端等不同平台创建对应尺寸的画板,在同一个文件中管理整个产品的设计。

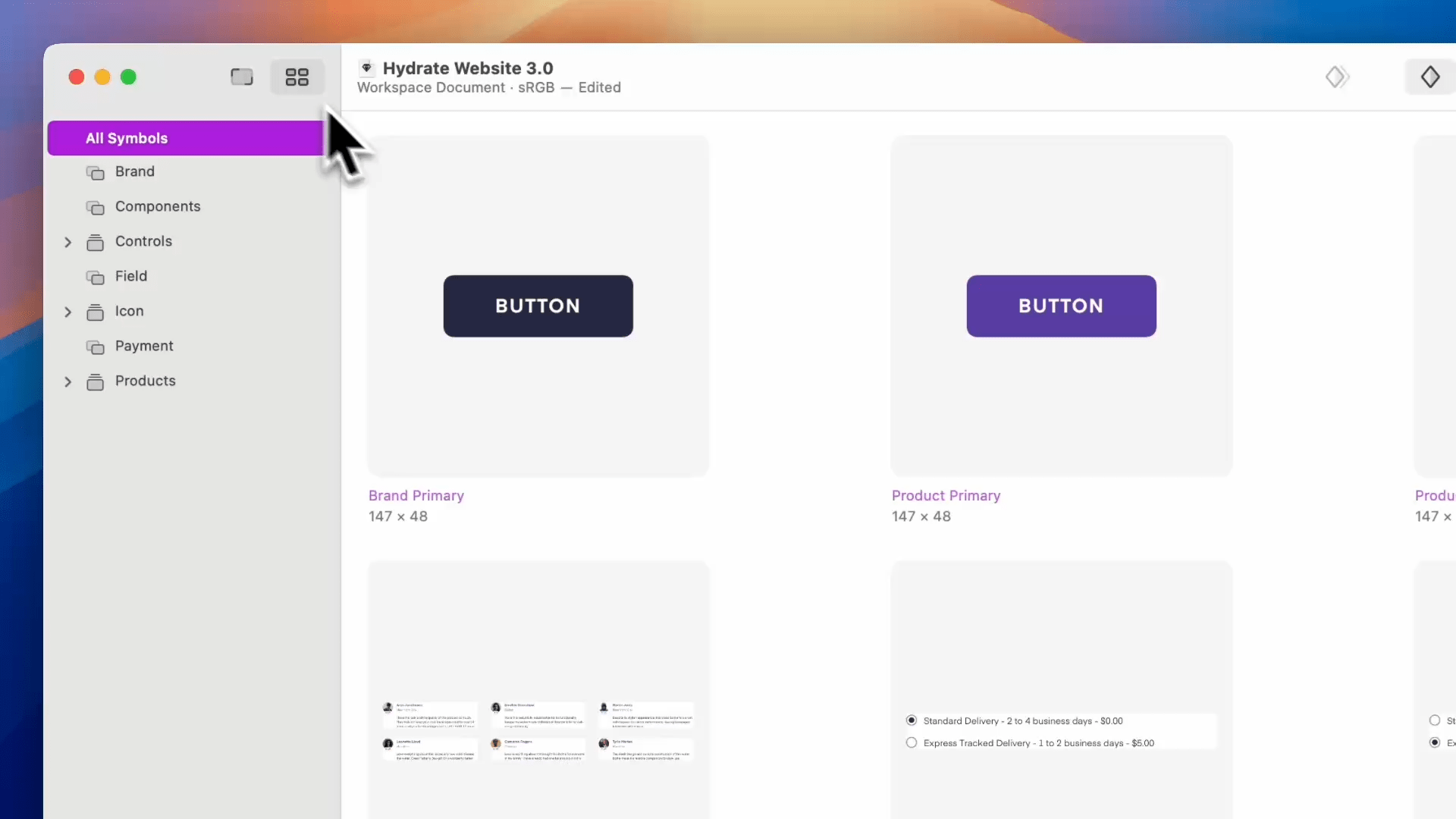

最具颠覆性的是Sketch的符号(Symbol)系统,它让UI组件的复用和管理变得前所未有的简单。设计师可以将按钮、导航栏、卡片等常用元素制作成符号,当需要修改时,只需更新主符号,所有实例都会自动同步更新。这种设计系统化的思路,让大型项目的一致性维护成为可能。

Sketch的画板和Symbols的引入,标志着系统性设计思维的开端。带有多个画板的无限画布让设计师能够全局可视化用户流程和产品生态系统,突破了单一屏幕原型的局限。这培养了整体化和系统化的设计思维方法。

同时,Symbols(以及后来的嵌套Symbols和覆盖功能)引入了基于组件的设计核心概念。这不仅关乎效率,更是关于以可重用、模块化的构建块进行思考,与开发人员的编程思维高度一致。这直接促进了设计系统的兴起,使一致性和可扩展性成为设计过程中的关键考量。设计师因此开始更清晰地构建设计语言。

不断有新的设计工具出现的同时,Sketch依然在稳步迭代,优设细节猎人就发现Sketch甚至比Figma还先开发出一键生成液态玻璃效果的内置功能(详情见🔗:https://www.uisdc.com/hunter_product/sketch )

然而,随着团队协作需求的增长,Sketch的单机软件特性成为了最大的瓶颈。只能在Mac上运行,限制了用Windows同事的团队协作。设计师们需要通过邮件或云盘分享设计文件,版本管理混乱,多人同时编辑几乎不可能实现。更重要的是,设计师与开发者之间的协作仍然充满摩擦——开发者需要安装额外的插件(比如 Zeplin )才能查看设计规格,标注和切图的过程依然繁琐。这些问题为Figma创造了市场机会。

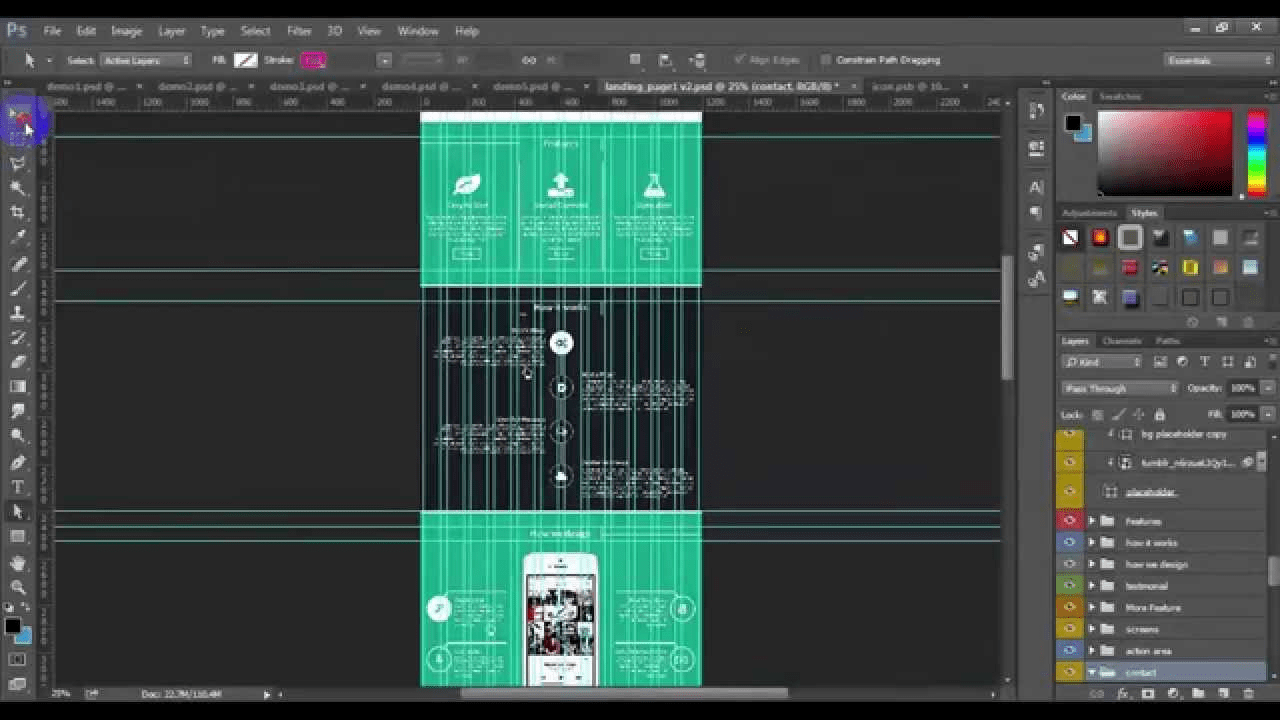

Figma革命:云端协作的设计新时代

2016年,Figma的正式发布标志着UI设计工具进入了云端协作时代。Figma的创始人Dylan Field曾说:「我们想要打造设计界的Google Docs」。 这个愿景在Figma中得到了完美实现。

Figma最具颠覆性的特性是实时多人协作。多个设计师可以同时编辑同一个文件,实时看到彼此的光标和修改,就像在Google Docs中协作文档一样。这种协作模式彻底改变了设计团队的工作方式——不再需要来回发送文件,不再有版本冲突,设计评审和讨论可以直接在设计稿上进行。

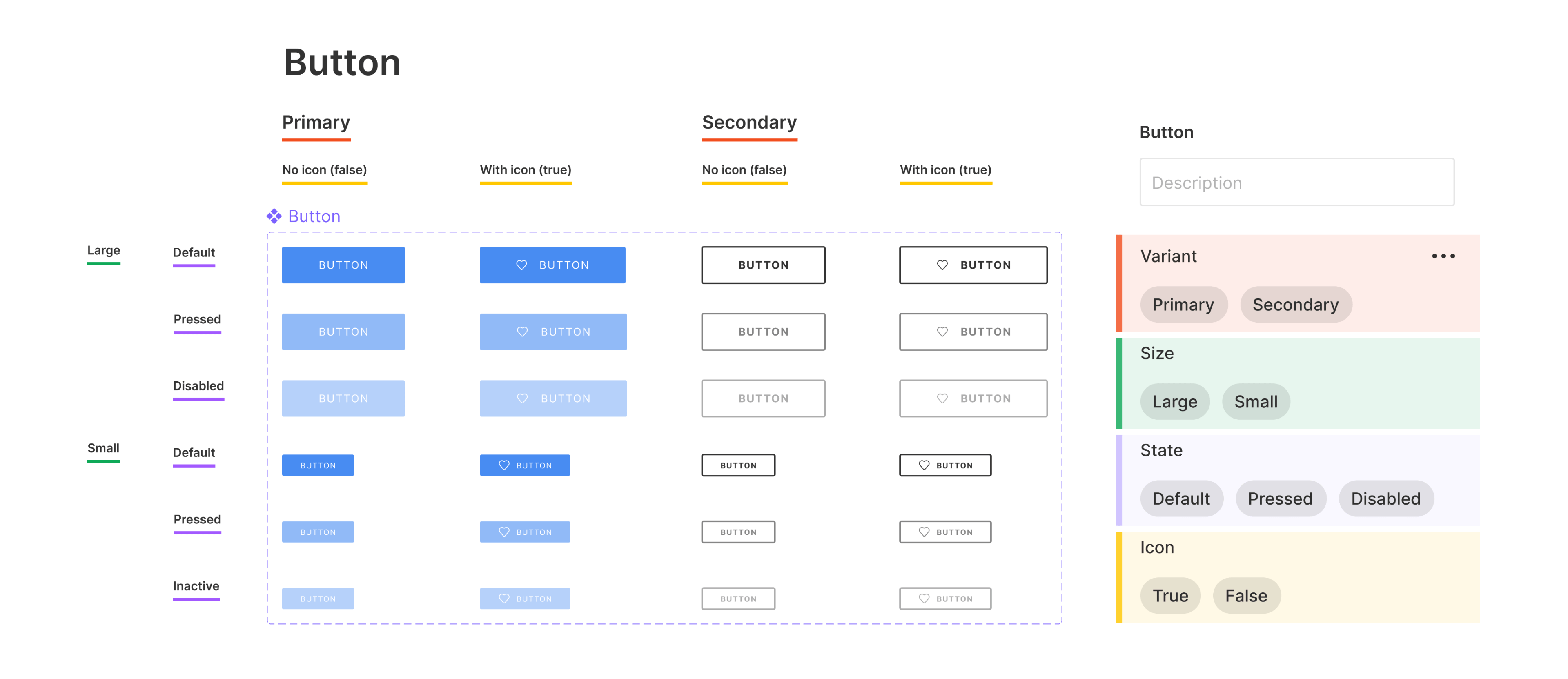

在设计系统方面,Figma将Sketch的Symbols概念发展为更先进更加强大的组件(Component)和样式(Style)管理。设计师可以创建主组件,然后在整个团队中共享使用。当主组件更新时,所有实例都会自动同步,真正实现了设计系统的统一管理。尤其是变体(Variants)的引入,让设计师可以构建出比Sketch更灵活、更结构化的设计系统。一个按钮组件可以轻松包含不同状态(默认、悬停、禁用)、不同尺寸、不同样式的变体,管理起来清晰高效。例如IBM用Figma统一了全球40+产品线的设计语言,组件复用率超80%。

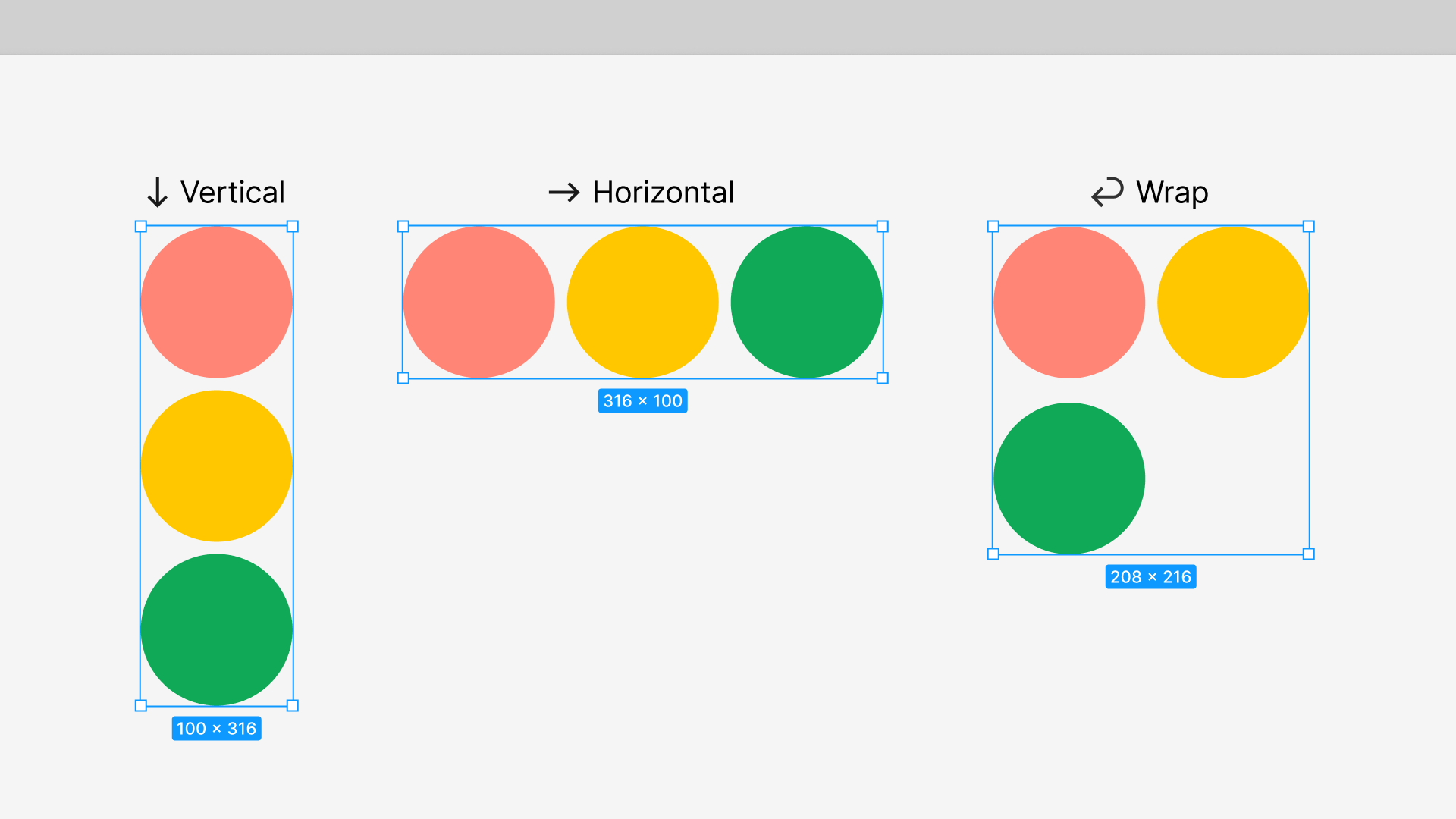

自动布局(Auto Layout)功能更是让Figma在竞争中脱颖而出。这个功能让UI元素能够像CSS Flexbox一样自动排列和调整,当内容变化时,容器会自动适应。这种布局方式与前端开发的思路高度一致,大大减少了设计与开发之间的认知差异,设计效果能通过代码更快更完美的还原。

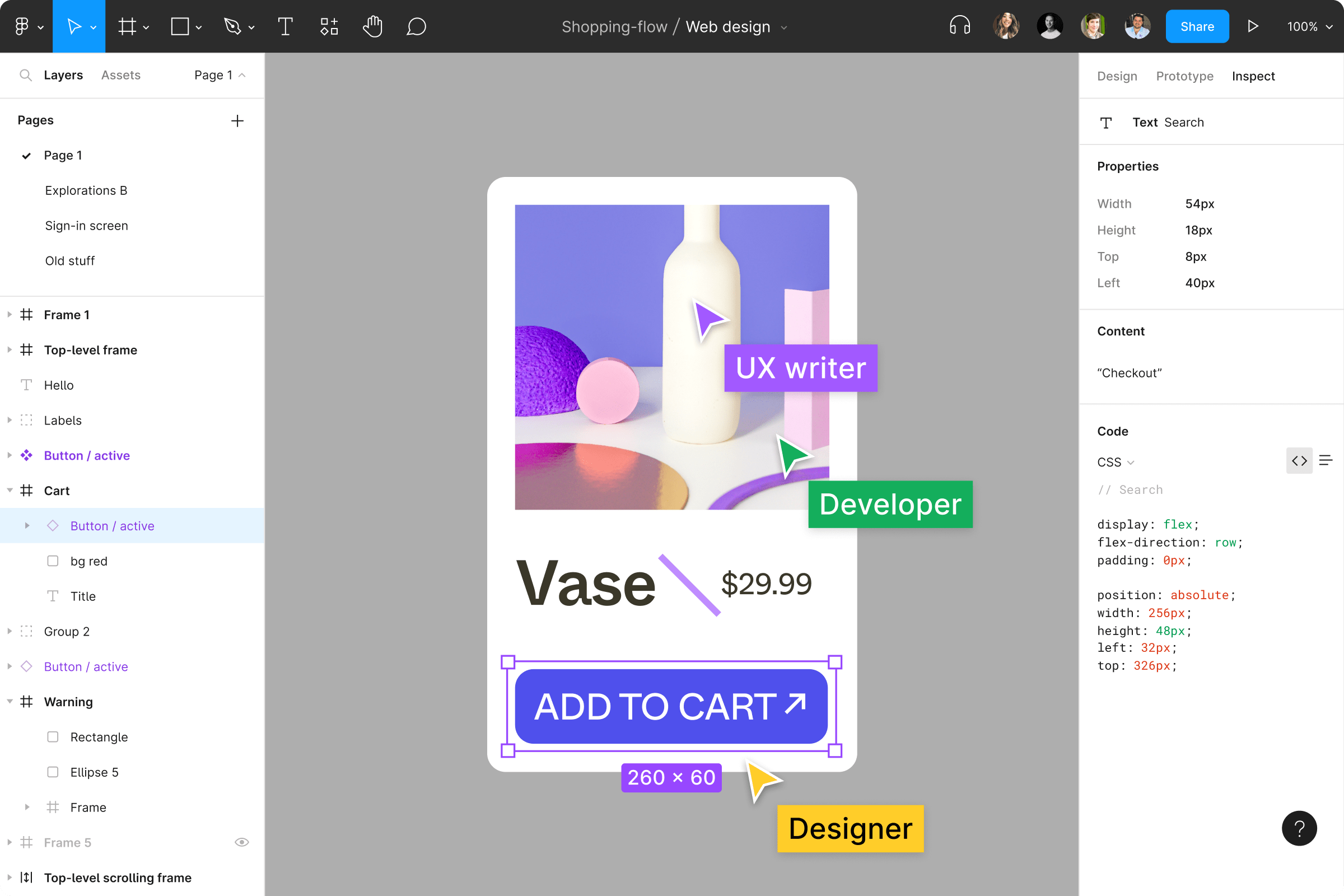

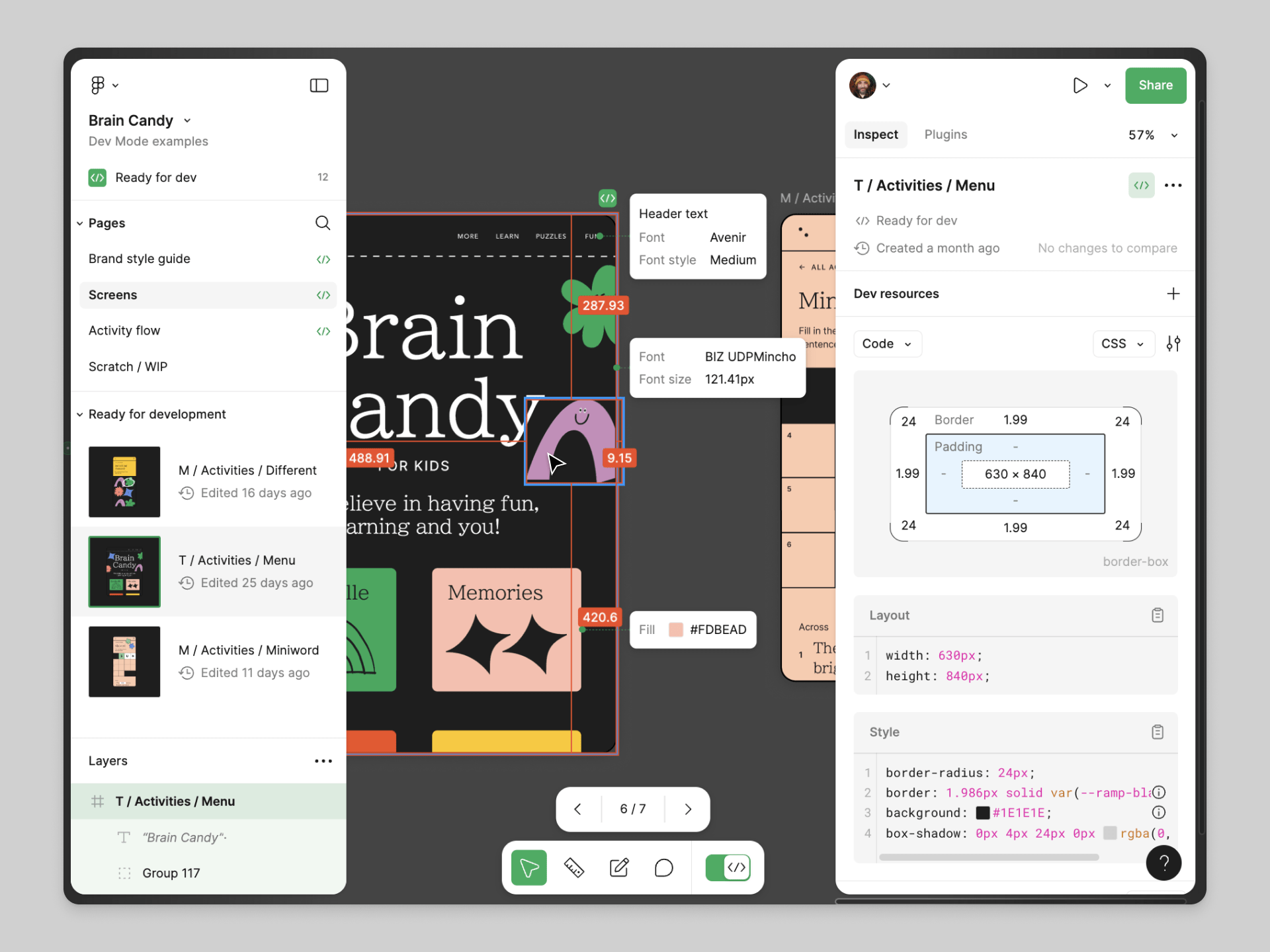

开发者模式(Dev Mode)的推出进一步强化了设计开发协作的无缝体验。开发者可以直接在Figma中查看设计规格、获取CSS代码、下载资源,无需额外的工具或插件。这种一站式的协作体验让”设计开发一体化”从理想变为现实。

优设细节猎人也整理了大量Figma特色功能和使用技巧(🔗:https://www.uisdc.com/hunter_product/figma),帮助设计师即时提升工作效率。。

工具即思维:设计思维的演进轨迹

回顾这段历史,我们发现UI设计工具的进化,本质上是推动设计师离最终的开发实现越来越近。

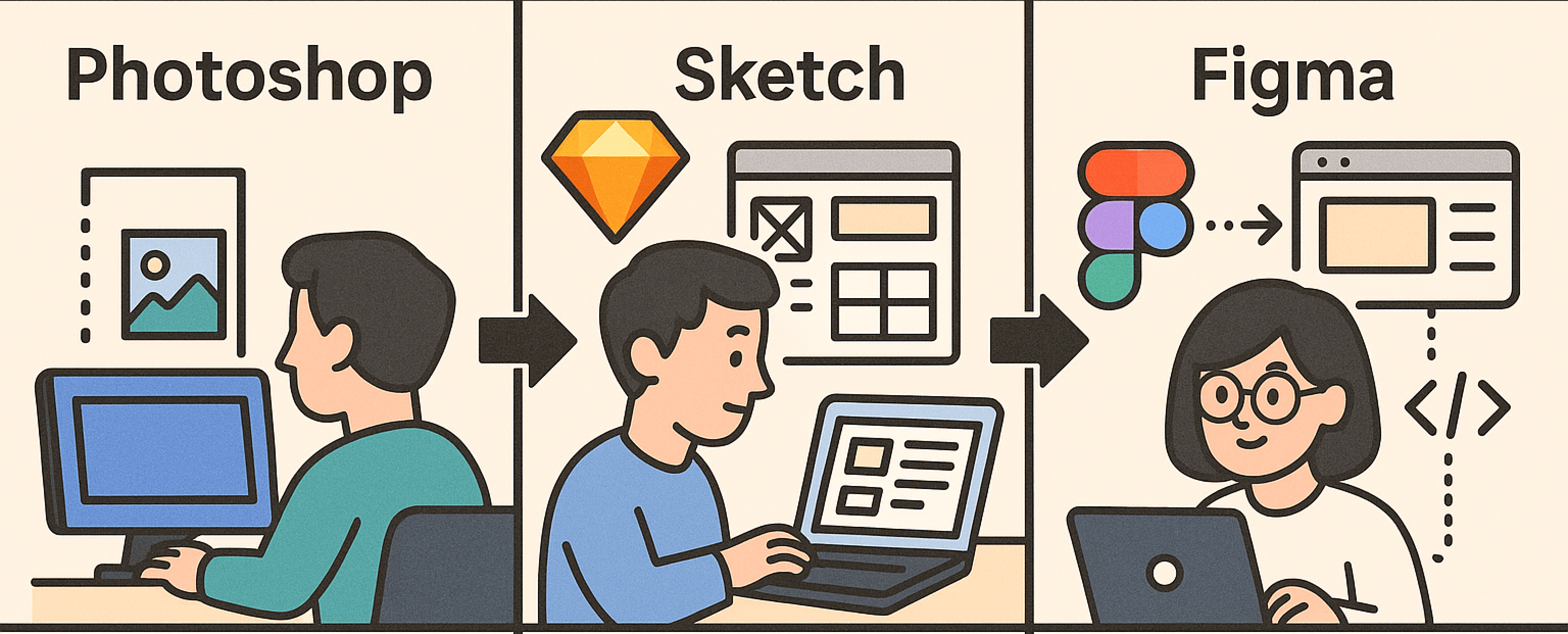

- Photoshop 时代,产出的是视觉效果图,离代码实现最远,切图标注是设计师和开发者的鸿沟。

- Sketch 时代,产出的是结构化的界面和组件,切图交付更容易了,但维持大型设计系统和跨团队协作依然困难重重。

- Figma 时代,产出的不仅是界面,更是一个动态的、可协作的、与代码逻辑对齐的设计系统。自动布局和开发者模式,让UI效果图和开发代码的思路前所未有地统一。

有很多高阶设计师说:「设计工具不重要,设计思维才重要。」这句话只对了一半。事实上,工具从来不只是工具,而是设计思维的物质载体。

Photoshop的图层隐喻了「分层解构」的设计哲学;Sketch的「画布和组件」是一种模块化和流程化思维;而Figma的「在线协作、设计系统、自动布局」则代表了系统化、协作化、工程化的现代产品设计思维。

忽视工具,恰恰是忽视其背后的设计认知框架。 掌握Figma的自动布局,本质是习得响应式设计的底层逻辑;运用设计系统,即是内化规模化产品的工程思维。工具的进化史,就是设计师思维从「美工」向「产品共建者」蜕变的史诗。

AI临界点:Figma的挑战与设计工具的未来战场

历史的车轮滚滚向前,别看Figma如今估值很高,互联网成功和失败往往就在一瞬间。

如今的Figma也迎来了新的挑战者——人工智能(AI)。Figma已经积极拥抱AI,在5月份的Figma Config 2025大会上推出的Figma Make(AI生成原型)和Buzz(品牌素材批量生成),已实现自然语言→可交互界面的转化。( Figma 2025 发布会总结🔗:https://www.ftium4.com/Figma-Config-2025-Major-Update-The-Leap-from-UI-to-an-All-round%20Design-Tool.html )。

大量AI原生设计工具(如Uizard, Galileo AI)也如雨后春笋般涌现,它们可以直接从文本描述生成可编辑的UI界面。

如果AI能够直接从需求生成可用的界面,传统设计工具的价值将被重新定义。就像外卖兴起导致方便面销量大跌一样,打败你的对手往往不在原本的赛道上。Figma需要思考的不再只是如何让设计师更高效地绘制界面,而是如何在AI辅助设计的新时代中重新确立自己的定位。也许,下一个颠覆Figma的不会是另一个设计工具,而是一个能够理解人类意图、具备创造力的新形态AI产品。

结语:设计工具的未来与设计师的角色

回顾Figma的崛起之路,我们可以看到一个明确的发展趋势:优秀的设计工具不仅仅是为了解决当下的问题,更是在塑造设计的未来。从Photoshop到Sketch再到Figma,每一次工具的进化都不仅仅提高了效率,更改变了设计师的工作方式和思维模式。

面对AI的快速发展,设计师的角色正在经历前所未有的转变。我们需要思考的是:当AI可以生成基础界面时,设计师的核心价值将体现在哪里?

Figma的成功,向我们证明了工具的力量。但真正的力量来自于工具与使用者之间的共生关系。 无论技术如何发展,能够理解人性、洞察需求、创造情感连接的能力,永远是优秀设计师不可替代的核心竞争力。

也许未来的设计工具会更智能,更强大,但设计的本质永远是以人为本。无论是676亿美元的Figma,还是未来可能出现的AI设计助手,它们都只是帮助设计师实现愿景的工具。真正的设计价值,始终在于用创意和洞察力解决人类问题的能力。

这也正是为什么,无论工具如何变革,优秀的设计师永远不会过时。

估值超过京东百度!Figma上市背后,藏着设计行业的3次革命

https://www.ftium4.com/Figma-stock-market-listing-the-history-of-UI-design-tools.html